トップ>職場におけるハラスメントについて

ハラスメントにはさまざまな種類があり、職場においては特に「セクシュアルハラスメント(セクハラ)」

「パワーハラスメント(パワハラ)」「マタニティハラスメント(マタハラ)」が大きな問題になっています。

また最近では顧客からの「カスタマーハラスメント(カスハラ)」にも注目が集まっており、

今度の法制化が見込まれています。

目次

※クリックすると該当箇所に移動します。

ハラスメントとは

ハラスメントとは、人に対する「嫌がらせ」や「いじめ」などの迷惑行為を指します。

具体的には、属性や人格に関する言動などによって相手に不快感や不利益を与え、尊厳を傷つけることです。

職場の3大ハラスメントとカスハラ

パワーハラスメント(パワハラ)

2020年6月に改正「労働施策総合推進法」(通称「パワハラ防止法」)が施行され、2022年4月より従業員規模を問わず、すべての企業にパワハラ対策が義務づけられました。

※1:「職務上の地位」に限らず、人間関係や専門知識・経験などのさまざまな優位性が含まれる

パワーハラスメントの定義

同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性(※1)を背景に、業務上の適正な範囲を超えて(※2)、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう

引用元: 厚生労働省「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告」

※2:個人の受け取り方によっては、業務上必要な指示や注意・指導を不満に感じたりする場合でも、これらが業務上の訂正な範囲で行われている場合には、パワーハラスメントに該当しないものとなる。

下記が、職場のパワーハラスメントに当たるすべての行為を網羅するものではなく、個別の判断が求められます!

<パワーハラスメントの類型>

| 行為類型 | 理由・注意点 | 被害実例 |

|---|---|---|

| 身体的な攻撃 暴行・傷害 |

業務遂行に関係するものでも、 「業務の適正な範囲」に含まれない |

足で蹴る、長時間正座させる、胸ぐらを掴む |

| 精神的な攻撃 脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言 |

原則として「業務の適正な範囲」を超えると考えられる | みんなの前で大声で叱責、人格否定 |

| 人間関係からの切り離し 隔離・仲間外し・無視 |

挨拶をしても無視される 他の人に「私の手伝いをするな」と言われる |

|

| 過大な要求 業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害 |

何が「業務の適正な範囲」を 超えるかは業種や企業文化の影響 を受けるため、各企業・職場で 認識を揃え、その範囲を明確に することが望ましい |

終業間際に過大な仕事を毎回言い渡す 休日出勤しても終わらない業務を言い渡す |

| 過少な要求 業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや、仕事を与えない |

能力に見合わない程度の低い業務を継続的に命じる | |

| 個の侵害 私的なことに過度に立ち入る |

交際相手の有無について聞かれ、結婚についてあれこれ言われる 個人的宗教の否定・悪口 |

※▲こちらの表はタップで横スクロールできます

パワハラの判断基準とは

- 指導・支持の内容に関連性や必要性はあるか → 「気にくわないから」はNG!

- 言い方が威圧的・陰湿ではないか → 怒鳴る、一方的に話す、陰口を言うなど

- 度を超えていないか → 罵倒する、人格を否定する発言をする、執拗に行うなど

- 発言の場に配慮はあるか → 本人以外に聞こえるように言うなど、周りを巻き込んで叱責する

- 過小な要求 → 業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じる

- 個の侵害 → 私的なことに過度に立ち入る

「自爆営業」もパワーハラスメント認定へ

厚生労働省は、ノルマ達成などのために従業員に自社商品の購入を強要する、いわゆる「自爆営業」もパワーハラスメントに該当する旨を、パワハラ防止指針に明記する方針を示しています。 権力勾配を背景に、無理なノルマを課し、その達成のために自爆営業を要求することはパワーハラスメントです。

<自爆営業の例>

|

郵便局 |

年賀はがきのノルマ未達成分を自腹で負担させる |

|---|---|

| コンビニ エンスストア |

おせちや恵方巻、クリスマスケーキなどの商品を強制的に購入させる |

| 飲食店 |

注文ミスや作り間違えた料理の代金を負担させる |

| アパレル |

自社の商品を制服として購入するように要求する |

| 金融 |

ノルマ達成のため自身や家族の分のクレジットカードを作らせ、年会費を負担させる |

セクシュアルハラスメント(セクハラ)

1999年施行の男女雇用機会均等法、およびそれに基づく指針にて定義され、防止措置について事業主に義務づけられました

セクハラの判断基準を保健師が解説

セクシュアルハラスメントの定義

職場において行われる、労働者の意に反する「性的な言動」(※)に対する労働者の対応により、その労働者が労働条件について不利益を受けたり、「性的な言動」により就業制限が害されること

引用元:厚生労働省「職場におけるセクシュアルハラスメント」

※「性的な言動」とは、以下のような性的な内容の発言および性的な行動を指す。

①性的な冗談やからかい、②食事やデートへの執拗な誘い、③個人的な性的な体験談を話すこと ④性的な関係を強要すること、⑤必要なく身体へ接触すること、⑥わいせつなポスター等を配布・掲示すること など

事業主・上司・同僚に限らず、取引先・顧客・患者・学校における生徒などもセクシュアルハラスメントの行為者になり得るものであり、男性・女性に関わらず加害者にも被害者にもなり得るほか、異性に対するものだけではなく、同性に対するものも該当する。

<セクシュアルハラスメントの類型>

|

対価型 |

性的な言動を受けた者の対応(拒否や抵抗)によって直接に不利益(解雇、降格、減給、昇格からの対象除外等)を与えるタイプ |

|---|---|

| 環境型 |

性的な言動に関係して直接の不利益はないものの、職場において、または職務に関係する性的な言動により、就業環境が不快なものになり、その労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じるタイプ

|

セクハラの判断基準とは

被害を受けた人の主観を重視するが、「労働者の意に反する性的な言動」および「就業環境を害される」の判断にあたっては、事業主の防止のための措置義務の対象になる観点より、一定の客観性も必要とされ、「平均的な労働者の感じ方」がセクハラ該当性の基準となります。

一般的には意に反する身体的接触によって強い精神的苦痛を被る場合には、1回でも就業環境を害することとなり得ます。

マタニティハラスメント(マタハラ)

従来の不利益取扱いの禁止に加え、2017年施行の改正男女雇用機会均等法・改正育児・介護休業法にて防止措置について事業主に義務づけられました。

マタニティハラスメントの定義

職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントとは、「職場」において行われる上司・同僚からの言動(妊娠・出産したこと、育児休業等の利用に関する言動)により、妊娠・出産した「女性労働者」や育児休業等を申出・取得した「男女労働者」等の就業環境が害されること

引用元: 厚生労働省「職場における妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント対策やセクシュアルハラスメント対策は事業主の義務です!!

業務分担や安全配慮等の観点から、客観的に見て業務上の必要性に基づく言動のものはハラスメントに該当しませんある程度調整可能な休業等(例えば、定期的な妊婦健診の日時)について、その時期をずらすことが可能か労働者の意向を確認する、といった行為までがハラスメントとして禁止されるものではない。

業務分担や安全配慮等の観点から、客観的に見て業務上の必要性に基づく言動のものはハラスメントに該当しませんある程度調整可能な休業等(例えば、定期的な妊婦健診の日時)について、その時期をずらすことが可能か労働者の意向を確認する、といった行為までがハラスメントとして禁止されるものではない。

ただし、労働者の意を汲まない一方的な通告はハラスメントとなる可能性があるので注意!

<マタニティハラスメントの2類型>

|

制度等の利用への |

労基法第65条第1項の規定による休業その他の妊娠または出産に関する制度または措置の利用に関する言動により、雇用する女性労働者の就業環境が害されるもの |

| 状態への嫌がらせ型 |

雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したことその他の妊娠または出産に関する言動により就業環境が害されるもの |

「不利益取扱い」と「ハラスメント」の違いとは

男女雇用機会均等法および育児・介護休業法では、事業主に対し、「職場における妊娠・出産・育児休業等に関する言動により就業環境を害されることを防止する措置を講じること」を義務づけています。

事業主による妊娠・出産・育児休業等を理由とする解雇などの「不利益取扱い」は、法律違反とされています。

一方、上司・同僚による就業環境を害する行為については「ハラスメント」と整理されています。

カスタマーハラスメント(カスハラ)

2023年9月に「心理的負荷による精神障害の認定基準」が改正され、カスタマーハラスメントを原因とした精神障害が新たに労災認定基準へと加えられました。

カスタマーハラスメントの定義

以下の3つの要素をいずれも満たすもの

ⅰ.顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者が行うこと。

ⅱ.社会通念上相当な範囲を超えた言動であること。

ⅲ.労働者の就業環境が害されること。

出所元: 厚生労働省「雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会報告書」

企業や業界によって顧客対応も異なり、カスタマーハラスメントへの対応方法・基準も異なるため、明確にカスハラを定義するのは難しいですが、一つの尺度として①要求内容に妥当性があるのか、②要求を実現するための方法が社会通念上妥当な範囲なのかという観点があります。

① 要求内容に妥当性があるのか: 顧客の主張内容と事実関係を確認して、自社に過失がないか、また根拠のある要求なのかを確認して、主張の妥当性を確認しましょう。客観的にみて、社会通念上相当な範囲で行われたものは、いわば「正当なクレーム」であり、カスタマーハラスメントに当たらないことに留意が必要です。

② 要求を実現するための方法が社会通念上妥当な範囲なのか: 主張内容の妥当性にかかわらず、長時間の拘束や身体的な攻撃、暴力的な言動、謝罪の強要など社会通念上不相当であると考えられる行為があった場合にはカスタマーハラスメントに当たります。

参照元:労働政策審議会建議「女性活躍の更なる推進及び職場におけるハラスメント防止対策の強化について」など2024年12月26日に公表された労働政策審議会建議「女性活躍の更なる推進及び職場におけるハラスメント防止対策の強化について」では、カスハラから労働者を守るため、企業に対策を義務づける方針が示されました。具体的には「会社のの方針の明確化およびその周知・啓発」「相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備」「カスハラへの迅速かつ適切な対応」などが挙げられており、今後の法制化が見込まれています。

| カスハラの型 | 具体的な行為 | 顧客への対応 |

|---|---|---|

| 長時間拘束型 | 長時間に渡り従業員を拘束する。 居座る。長時間電話を続ける |

対応できない理由を説明しお引き取りを願う。顧客が帰らない場合、退去を求める。状況に応じて通報も検討する |

| リピート型 | 妥当性のない要望を電話で繰り返し問い合わせる。面会を求める | 次回は対応できない旨を伝える。それでも続くようなら、窓口を一本化して問い合わせを止めるよう伝える。状況に応じて通報も検討する |

| 暴言型 | 大きな怒鳴り声をあげる。侮辱的な発言や名誉を毀損する発言をする。 | 大声を張り上げる行為をやめるように伝える。侮辱的な発言や名誉を毀損する発言に関しては録音し、退去を求める |

| 暴力型 | 殴る、蹴る、物を投げつける、わざとぶつかってくるなどの行為を行う | 危害を加えられないようにその場から離れ、従業員の安全確保を優先する。警備員などを呼び、複数名で対応し、直ちに通報する |

| 威嚇・脅迫型 | 脅迫的な発言をする。従業員を怖がらせるような行為をする。「SNSにあげる」などブランドイメージを下げるような脅しをする | 警備員などを呼び、複数名で対応する。ブランドイメージを下げるような脅しに対しても毅然と対応して退去を求める。状況に応じて通報や弁護士への相談を検討する |

| 威嚇・脅迫型 | 脅迫的な発言をする。従業員を怖がらせるような行為をする。「SNSにあげる」などブランドイメージを下げるような脅しをする | 警備員などを呼び、複数名で対応する。ブランドイメージを下げるような脅しに対しても毅然と対応して退去を求める。状況に応じて通報や弁護士への相談を検討する |

| 権威型 | 権威を振りかざして無理な要求を通そうとする。文章などでの謝罪や土下座を強要する | 不用意な発言はせずに、上司と交代する。要求には応じない |

| 店舗外拘束型 | クレームの詳細がわからない状態で、職場外の自宅や喫茶店などに呼びつける | 単独での対応は行わない。クレームの詳細を確認したうえで対応をする。返金に関しては事前にルールを設けておく。もし店外で対応する場合には公共性の高い場所を利用する。従業員に危害が及ぶ可能性がある場合には、通報を検討する |

| SNS/インターネット上での誹謗中傷型 | インターネット上で名誉を毀損する。プライバシーを侵害する情報を掲載する | SNSでの被害については、管理者に削除を求める。必要に応じて弁護士に相談し、情報開示請求を行う。法務局や違法・有害情報相談センター、「誹謗中傷ホットライン」に相談する |

| セクシュアルハラスメント型 | 従業員の身体に触るなどの性的な行動をとる。執拗にデートに誘うなど性的な発言をする | 録音・録画を行い、事実確認ののち警告を行う。つきまといや待ち伏せに関しては、出入り禁止を伝え、状況に応じて通報を検討する |

※▲こちらの表はタップで横スクロールできます

職場で気をつけるべきハラスメント

就活ハラスメント

(就ハラ)

音ハラスメント

(音ハラ・ノイハラ)

時短ハラスメント

(ジタハラ)

ケアハラスメント

(ケアハラ)

マリッジハラスメント

(マリハラ)

ラブハラスメント

(ラブハラ)

ヌードルハラスメント

(ヌーハラ)

エアコンハラスメント

(エアハラ)

スメルハラスメント

(スメハラ)

セカンドハラスメント

(セカハラ)

テクノロジーハラスメント

(テクハラ)

スイーツハラスメント

(スイハラ)

※▲こちらの表はタップで横スクロールできます

■ ハラスメント関連記事

ハラスメントの影響

職場におけるハラスメントは、

個人の問題ではなく、企業の雇用上の問題です!

|

|

|

精神的・身体的

|

自身にも大きな不利益 |

不利益影響の発生

|

|

|

|

※▲こちらの表はタップで横スクロールできます

※職場でいじめを受けているグループは受けていないグループに比べて心理的ストレス反応リスクが4倍から5倍、心的外傷後ストレス障害(PTSD)症状の発生リスクは8倍も高い(川上憲人ほか「労働者における職場のいじめの測定方法の開発とその実態、健康影響に関する調査研究」)ハラスメントのレベルと法的責任

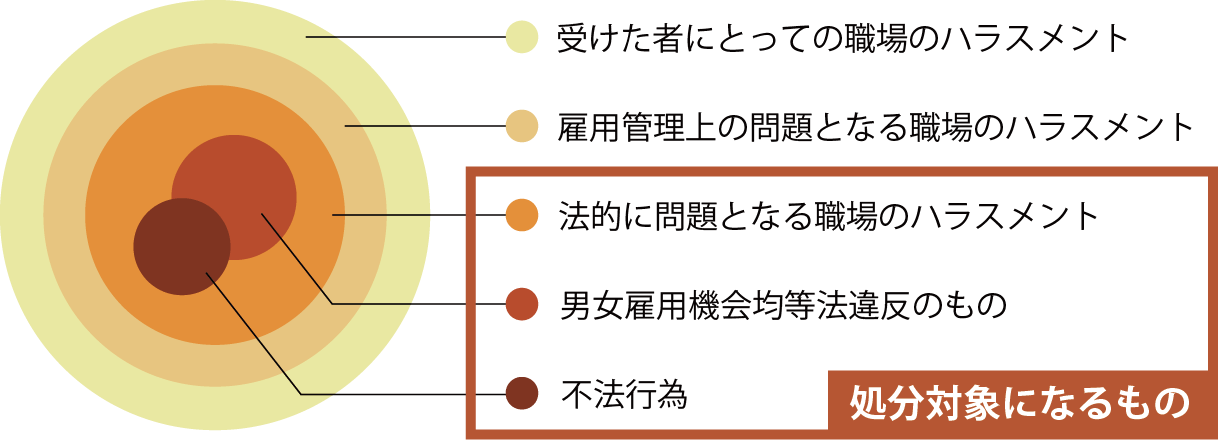

ハラスメントと感じるかどうかは個人差があるものであり、一人ひとりの人格権を尊重するという立場からは、受けた者が不快である(つらい、意に反する)と感じたら、それは受けた者にとってのハラスメントとまずは考えましょう。

しかし上記のうち、「客観的に中止すべきハラスメント」といえるかは、別の検討が必要でしょう。

使用者が中止を命じるなど、雇用管理上の問題として対応すべきものかどうかについては、単に受けた者が不快であると感じただけ(主観だけ)では不十分であり、その言動に係る一定の客観性が必要です。

参考:セクハラにおける一定の客観性

- 平均的な労働者の感じ方 = 当該性的な言動を受けた労働者が通常何らかの不快感を覚えるものであること

- (平均的でなくても)受けた者が不快であると中止を求めているにも関わらず繰り返され、就労状況に影響が出ていることが想定されている

ハラスメントの法的責任の一例

| 加害者・行為者 | 企業 |

|---|---|

|

●民事責任 |

不法行為責任/債務不履行責任 |

※▲こちらの表はタップで横スクロールできます

- ハラスメントの訴えの放置や、不適切な相談窓口対応、ハラスメントを訴えたことによる報復的処分がなされたような場合は、企業は被害者に対して安全配慮義務違反に基づき損害賠償義務を負うとした判例、ハラスメント行為は不認定ながらも使用者責任や職場環境配慮義務、安全配慮義務に問われた判例あり

- 是正措置に応じない場合、企業名の公表あり

事業主が講ずべきハラスメント対策

事業主の方針の明確化およびその周知・啓発

事業主の方針の明確化およびその周知・啓発

- 職場におけるハラスメントの内容、当該ハラスメントがあってはならない旨の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発をすること

- ハラスメントの行為者については厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規程し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発をすること

相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

- 相談窓口をあらかじめ定めること

- 相談窓口担当が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。また広く相談に対応すること

職場におけるハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応

職場におけるハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応

- 事実関係を迅速かつ的確に確認すること

- 事実確認ができた場合は、行為者および被害者に対する措置を適正に行うこと

- 再発防止に向けた措置を講ずること(事実が確認できなかった場合も同様)

1~3までの措置と併せて講ずべき措置

1~3までの措置と併せて講ずべき措置

- 相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知すること

- 相談したこと、事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、労働者に周知・啓発すること

妊娠・出産・育児・介護休業等に関するハラスメントについて

職場における妊娠・出産等に関するハラスメントの原因や背景となる要因を解消するための措置

ハラスメント判断時の

「職場」と「労働者」

職場について

職場とは「労働者が業務を遂行する場所」です。業務を遂行する場所であれば、事業所内に限らず、出張先や取引先、営業車内、顧客の自宅、さらにリモートワーク時の自宅やサテライト系オフィスなども職場に含まれます。

アフター5の宴会などについては、職務との関連性や参加者、参加強制の有無などにより、実質的に勤務の延長であり「職場」とみなされる例もあります。

職場で起きた事件か否か「業務執行性」の判断材料となり、企業の「使用者責任」に関連します。

労働者について

正規雇用労働者のみならず、パートタイム労働者、契約社員などの非正規雇用労働者を含む、事業主が雇用するすべての労働者をいいます。

派遣労働者については、派遣元事業主のみならず、労働者派遣の役務の提供を受ける者、(派遣先事業主)も、自ら雇用する労働者と同様に、措置を講じる必要があります。

また雇用する労働者以外の者(取引先の労働者や求職者、インターンシップ生など)についても措置を講じるのが望ましいとされています。

さまざまあるハラスメントの種類

代表的なハラスメント

モラルハラスメント

(モラハラ)

パタニティハラスメント

(パタハラ)

リストラハラスメント

(リスハラ)

アルコールハラスメント

(アルハラ)

スモークハラスメント

(スモハラ)

新しく生まれたハラスメント

ジェンダーハラスメント

(ジェンハラ)

ソジハラスメント

(ソジハラ)

現在、セクシャルマイノリティに対する差別は社会的な問題であり、各企業の対策が求められています。

レイシャルハラスメント

(レイハラ)

レリジャスハラスメント

(レリハラ)

コミュニケーションハラスメント

(コミュハラ)

エイジハラスメント

(エイハラ)

エンジョイハラスメント

(エンハラ)

ソーシャルハラスメント

(ソーハラ)

パーソナルハラスメント

(パーハラ)

リモートハラスメント

(リモハラ)

ハラスメントハラスメント

(ハラハラ)

事後ハラスメント

(ジゴハラ)

不機嫌ハラスメント

(フキハラ)

ロジックハラスメント

(ロジハラ)

エモーショナルハラスメント

(エモハラ)

職場以外で気を付けるべきハラスメント

スクールハラスメント

(スクハラ)

就活終われハラスメント

(オワハラ)

家事ハラスメント

(カジハラ)

アカデミックハラスメント

(アカハラ)

ゼクシャルハラスメント

(ゼクハラ)

マッチングハラスメント

(マチハラ)

ワクチンハラスメント

(ワクハラ)

よくある質問

三大ハラスメントとは何ですか?

▼

職場で特に問題になりやすいハラスメントとして、パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児等に関するハラスメント(マタハラ・パタハラ)の3つがあり、一般に「三大ハラスメント」と呼ばれています。

この3つに、LGBTQへのハラスメント(SOGIハラ)を加えて四大ハラスメントとする場合もあります。また、近年ではカスハラも社会問題化しており、防止措置が企業に義務付けられています。

ハラスメントの種類はどれくらいありますか?

▼

いわゆる「〇〇ハラ」と呼ばれるものは50種類以上あるともいわれています。

このようにハラスメントの種類が増加している背景にはジェンダーや働き方、価値観の多様化があります。重要なのは名称や数ではなく、その行為がハラスメントに該当するかどうかを判断することです。

どのような行為がハラスメントに該当しますか?

▼

パワハラやセクハラなどには厚生労働省が定めた定義が存在します。

たとえば、パワハラの場合は以下の要素すべてを満たさなくてはいけません。

- 優越的な関係を背景とした言動

- 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの

- 労働者の就業環境が害される

受けた人が「不快だ」と感じたらすべてハラスメントになるのでしょうか?

▼

ハラスメントと感じるかどうかは個人差があり、受けた人が不快に感じれば「受けた者にとってのハラスメント」であると考えられます。

しかし、そのハラスメントが職場として「中止すべきハラスメント」なのかどうかは検討が必要です。使用者が中止を命じるなどの雇用管理上の問題として対応すべきかどうかは、受けた者の主観だけでは不十分であり、一定の客観性が求められるでしょう。

ハラスメントを防ぐために企業ができることは何ですか?

▼

まずは職場におけるハラスメントがあってはならない旨の方針を明確化し、周知・啓発を行いましょう。

相談窓口の整備も求められます。社内窓口に加えて、第三者が対応する外部相談窓口を併用することで、より相談しやすい体制を整えることができます。

そして、実際に相談があった際には迅速かつ的確に事実関係を確認し、行為者および被害者に対する適正な対応を取りましょう。また、再発防止に向けた措置も必要です。

- #ハラスメント

- #ハラスメント防止

- #パワハラ

この記事の監修・動画の講師

唐澤崇Takashi Karasawa

保有資格

産業保健法務主任者/メンタルヘルス法務主任者/上級ハラスメントマネージャー/ハラスメントカウンセラー/健康経営アドバイザー/アンガーマネジメントファシリテーター/Angert Management Specialist I/ソムリエ

外部相談窓口・EAPサービス[アンリ]

義務化されたパワハラ防止法に完全対応!

パワハラ防止法により相談窓口の設置や事後対応が義務化されます!

ハラスメント対策に何をしたらいいかわからないという方も

お気軽にご相談ください。

無料見積もり・資料請求も承っております。

資料をダウンロード

資料をダウンロード