(最終更新日:2025年10月14日)

「労働安全衛生法」の改正により、平成27年12月以降、50人以上の労働者がいる事業所でストレスチェック制度の実施が義務づけられました。

2025年5月に「労働安全衛生法等の改正法案」が成立し、これまで義務ではなかった従業員50人未満の事業場でも、2028年までにストレスチェックの実施が義務化される見込みとなりました。

目次

ストレスチェックの義務化とは、労働者が「常時50名以上」の全事業場(法人・個人)において、ストレスチェックの実施義務が生じることを言います。

常時50名以上とは勤務時間や日数の縛りなく、継続して雇用し、使用している労働者をカウントします。

ストレスチェックの対象となる労働者は、継続雇用中である週1回程度のアルバイトやパート社員も含みます。

ストレスチェックの受検対象者は、契約期間に定めのないフルタイムの正社員やパート・アルバイトで、労働時間が通常の労働者の4分の3以上であることが条件です。契約期間に定めのある労働者でも、その期間が1年以上、または1年以上使用されている場合はストレスチェックの実施対象者になります。

また派遣社員については、原則「派遣元」が実施義務を負っていますが、「派遣先」で集団分析を行う等の必要性から、「派遣元」および「派遣先」の2ヶ所での実施が望ましいとされています。

ストレスチェックの目的は、メンタルヘルス不調を未然に防止する一次予防と、職場環境の改善です。

ストレスチェックを行うことによって高ストレス者を抽出し、メンタルヘルス不調を未然に防止する一次予防を講じることでメンタル不調者の発生を防ぎ、より働きやすく健康的な職場へと改善することを目指します。

ストレスチェックは毎年1回実施し、労基署への報告が必要です。なお実施時期は、経年変化をチェックするためにも、毎年同じ月に実施することがお勧めです。

現在、労働者が50名未満の事業場についてはストレスチェックの「努力義務」とされていますが、2028年までにストレスチェックの実施が義務化される見込みとなりました。そのため、今のうちから実施体制の整備を進めることが重要です。なお、50名以上の事業場(主に本社など)と50名未満の事業場が混在する企業では、全社員が同時に受検できるように体制を整備することを推奨します。

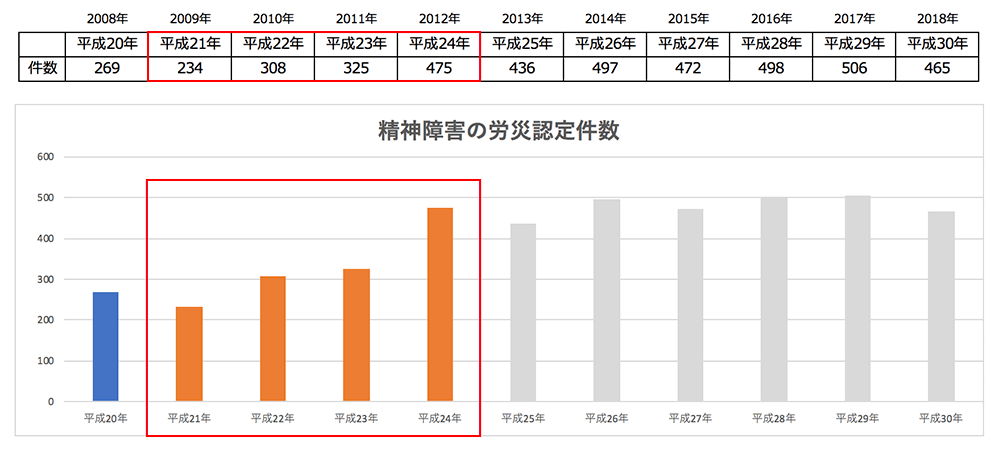

精神障害を原因とする労災認定件数の増加等を受け、最近の社会情勢の変化や労働災害の動向に即したかたちで対応し、労働者の安全と健康の確保対策を一層充実するため、「労働安全衛生法の一部を改正する法律」(平成26年法律第82号)が平成26年6月25日に公布され、平成27年12月以降、一定規模以上の事業場で ストレスチェック制度の実施が義務づけられました。

<参考資料:厚生労働省のHPより>

※クリックすると外部のサイトにリンクします。

労働安全衛生法の一部を改正する法律(平成26年法律第82号)の概要

※クリックすると外部のサイトにリンクします。

労働安全衛生法の基礎についてはこちらをご参照ください。

ーーーーーーーーー2. の「ストレスチェック制度の創設」 について ーーーーーーーーー 2. の「ストレスチェック制度の創設」 について

精神障害の労災認定件数が、3年連続で過去最高を更新するなど増加

(平成21年度:234件 → 平成22年度:308件 → 平成23年度:325件 → 平成24年度:475件)

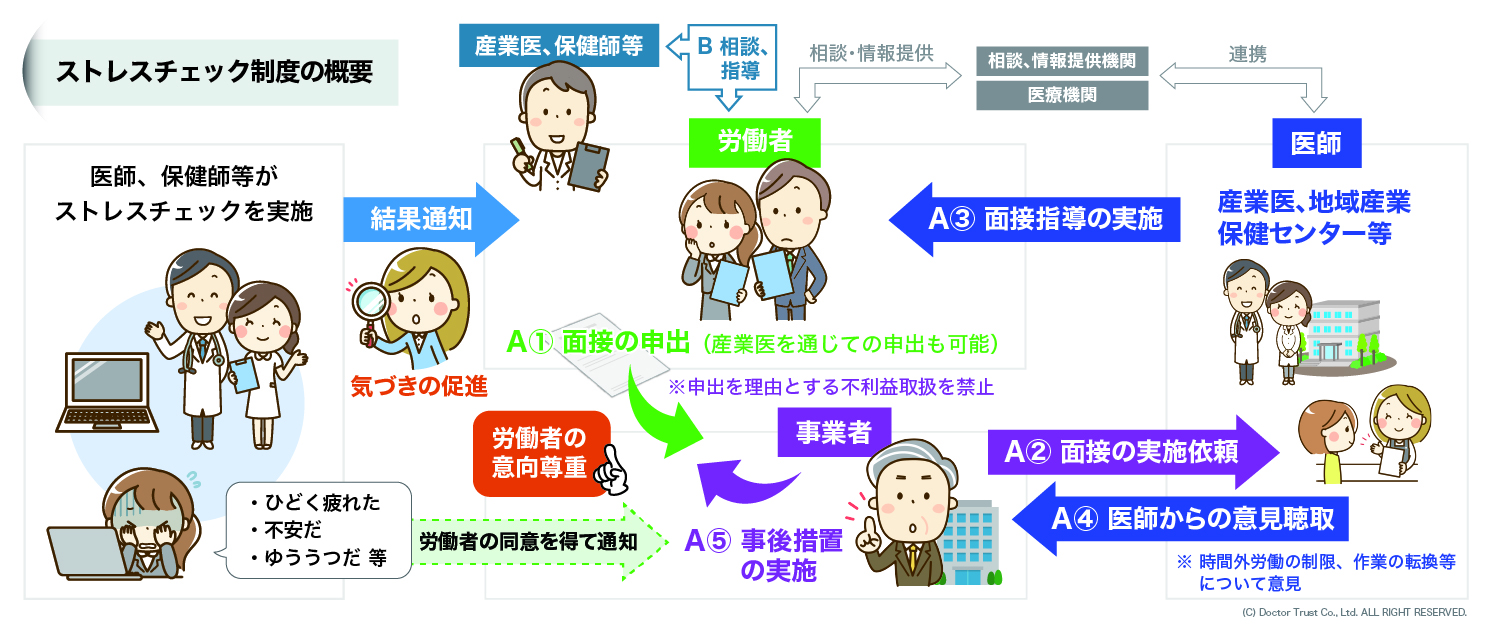

ストレスチェックを実施した場合には、事業者は、検査結果を通知された労働者の希望に応じて医師による面接指導を実施しなければなりません。

またその結果、医師の意見を聴いた上で、必要な場合には、作業の転換、労働時間の短縮その他の適切な就業上の措置を講じる必要があります。

A① [労働者]面接の申出を行う(産業医を通じての申出も可能)

A② [事業者]面接の実施を産業医に依頼する

A③ [産業医]労働者に対し面接指導を実施する

A④ [事業者]医師から意見を聴取する ※ 時間外労働の制限や、作業の転換などについて

A⑤ [事業者]事後措置を実施する

※ 画像をクリックすると拡大して表示されます。

下記でストレスチェック制度について詳しく解説しています。

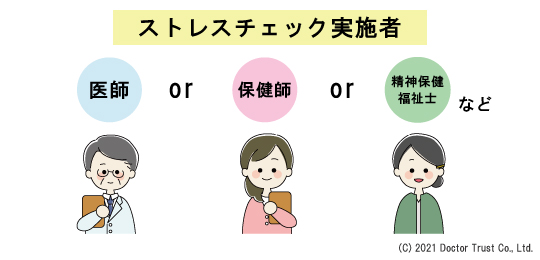

ストレスチェックの実施者は、人事部などで人事権がある方は実施者にはなれません。

また、機微な個人情報を取り扱うことから、実施者となれるのは、法令で定められた医師(産業医)、保健師、精神保健福祉士等の資格者に限定されます。

このほか、歯科医師、看護師、公認心理師も実施者になることができます。

なお、医師(産業医)は、高ストレス者のうち希望者でかつ事業主に申出をした方を対象に、 就業上の措置(残業禁止や休職等)を含む面接指導を実施します。

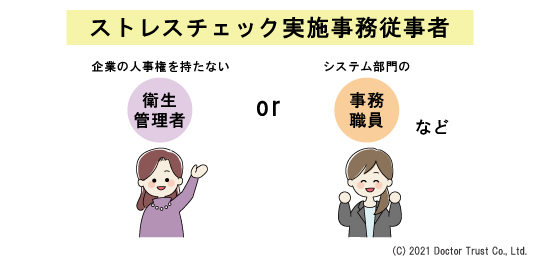

事業者は、産業医や保健師などの実施者(主に委託先)の補助を行うことができる実施事務従事者を指名することができます。

ストレスチェックの実施事務従事者は、企業の人事権を持たない衛生管理者やシステム部門の事務職員等が対象となります。

実施事務従事者の主な業務は、調査票の回収や実施者との連携などの事務作業を行います。

なお、ストレスチェックの結果などの個人情報を漏えいした場合、責任は重大であることから、人選は慎重に行うべきです。

医師や保健師等が社内にいない場合には、ストレスチェックの実施は外部機関に委託することになります。

また、月1回訪問の嘱託産業医1人に、すべての業務を依頼することは、コストや時間の問題があり難しいと思います。

ドクタートラストでは、ストレスチェック実施サービスを提供しており、随一の実績を誇っています。

事業者はまず、ストレスチェック制度の方針を決定し、実施義務と責任を負っていることを表明しましょう。

具体的には、①事業者による方針の表明 ②衛生委員会での調査審議 ③労働者に説明・情報提供が必要です。

個人の検査結果は、当該労働者の同意なく事業者に提供されることはありません。

「検査の結果」は、実施者から直接、労働者に通知されます。

実施者は労働者の同意を得ずに検査結果を事業者に提供することはできません。

また、事業者は、労働者に対し、結果の開示を強要することはできません。

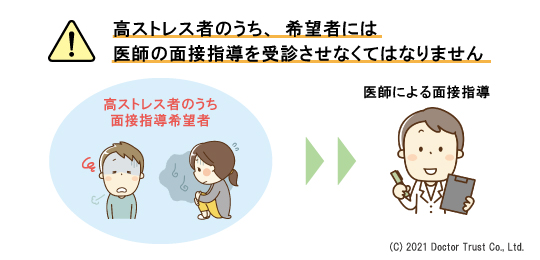

高ストレス者のうち、希望者には医師の面接指導を受診させなくてはなりません。

実施者は、高ストレス者であると判定された人に対して、医師(産業医)による面接指導の勧奨を行います。

なお、医師(産業医)面談の結果、休職や残業の禁止などの就業制限を事業主より発令することがあります。

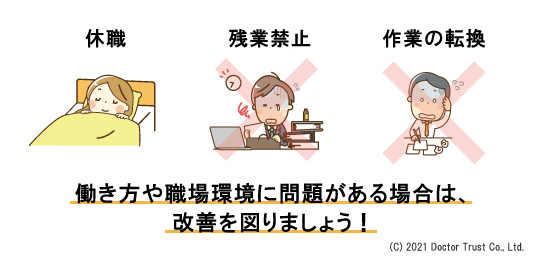

ストレスチェックは、実施して終わりではありません。その結果を受け、事後措置と環境改善の実施が必要になります。

事業者は、面接指導の結果、医師の意見を聴いた上で、必要な場合には、休職、残業禁止、労働時間の短縮、作業の転換など、適切な就業上の措置をしなければなりません。

また、働かせ方や職場環境に問題がある場合は、改善を図らなければなりません。

事業者は、ストレスチェックの結果について、労働基準監督署に報告を行わなくてはなりません。

報告義務を怠った場合、労働安全衛生法100条の違反となり、 50万円以下の罰金に処せられます。

なお、50名未満の事業場については報告義務はありません。

⇒ 「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」(厚生労働省)

ドクタートラストのストレスチェック実施サービスの魅力は、なんといっても「見やすくて解りやすいオリジナル集団分析」「職場環境改善までトータルサポート」そして「産業医とのスムーズな連携」です。

おかげさまで多くの企業様・官公庁様からご好評をいただき、ドクタートラストのストレスチェックの総受検者数は163万人を突破しました。

また、集団分析結果を「従業員の声」として注視し、従業員がいきいき働けるような職場環境づくりを目指した職場環境改善コンサルティング「STELLA(ステラ)」の提供も行なっております。

以下では、当社のストレスチェック実施サービスの内容をご紹介いたします。

詳細につきましては、 サービス紹介ページをご覧いただくか、お気軽にお問合せください。

社内の専門機関、ストレスチェック研究所が一社ごとに作成したオリジナル集団分析を無料でご提供しています。

原則10人以上の集団を対象に、職場ごとの集団分析を実施しており、ストレスチェックに精通したコンサルタントによるフィードバック実施はもちろん、集団分析結果に基づいたセミナーやワークショップなどもご用意しています。

ドクタートラストオリジナルの「満足度分析」は、職場環境改善で優先すべき項目がすべて数値化されていますので、何から取り組めば良いかが一目でわかります。

ストレスチェックを受検した社員向けの相談窓口をご用意しています。

健康やメンタルヘルス、ストレスチェック結果に関するお悩みに、ドクタートラストの専門家(※)が一定期間無料で対応いたします。 (※)保健師、公認心理師、精神保健福祉士など国家資格保有者

経験豊富な専門スタッフが、ストレスチェックの実施をトータルでサポートいたします。

企業の担当者さまにご用意いただくのは「受検者のリスト」だけでOK!

事務負担を最大限に軽減しながら、安心してお任せいただけます。

ストレスチェックの受検方式は、WEB、紙(マークシート)の両方をご用意しています。 もちろん併用もOK!社内の環境に合わせた柔軟な運用が可能です。 この他、各国語にも対応しています。

ストレスチェックで重要なのは、集団分析結果に基づいた職場環境の改善です。

ストレスチェック研究所では、200万人超のビッグデータに基づき人材育成・組織開発コンサルティングサービス「STELLA」を開発しました。

仕事に熱意を持った人材(ステラ)を増やし、会社の未来を変えていきます。

ドクタートラストではストレスチェックだけでなく、産業医紹介、外部相談窓口など、産業保健にかかわる多様なサービスを提供しています。 これらを連携して活用いただくことで、より実効性の高い健康経営に取り組めます。

ストレスチェックの結果データは5年間の保存が義務付けられていますが、当社で責任をもって管理いたします。

ドクタートラストでは、2022年度にストレスチェックの実施を受託した1,162の企業・団体における集団分析データをもとに、[健康リスク]業種別ランキングを算出しました。

【解説記事はこちら】 ストレスチェック全業種データ分析レポート 業種別ランキング

※クリックすると外部のサイトにリンクします。

当サイトでストレスチェック制度について詳しく解説しています!

ストレスチェックマニュアルとは

(最終更新日:2023年9月20日)ストレスチェック制度設立の背景と目的

(最終更新日:2024年1月5日)※クリックすると外部のサイトにリンクします。

・「ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等」

・ストレスチェック制度に関する厚生労働省令(PDF:582KB)

・ストレスチェックの実施者に関し厚生労働大臣が定める研修に関する告示(PDF:43KB)

・ 心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき業者が講ずべき措置に関する指針(PDF:230KB)